Treize-Onze séminaire 2

Rubrique(s) : Carnets de Pierre Cohen-Hadria / L'Employé aux écritures / Treize Onze

14 février, 2025 2

Séance du 12 Février 2025

4 intervenants :

- Francis Eustache, neuropsychologue; EPHE, Inserm

- Jean-François Orianne; professeur de sociologie Liège

- Jorg Müller; politiste Credoc

- Denis Pechanski, historien

1. mémoire individuelle, mémoire collective, mémoire sociale.

Réflexion théorique et conceptuelle : les mots pour penser les nouvelles sciences de la mémoire – on a recensé 256 qualificatifs applicables à la mémoire – peut-être choisir… Théorie études mémoire : Endel Tulving (1927-2023)

neuropsychologue, Canada Toronto – théoricien – fonde l’école de Toronto spécialisation mémoire – concepts : mémoire épisodique et mémoire sémantique

épisodique (E) : les souvenirs des événements personnellement vécus (revivre les moments comme un voyage mental, dans le temps : dans le passé comme dans le futur ( présent)

sémantique (S) : moins personnelle ; ce sont des connaissances générales, sur le monde, sans trop savoir les moments où on les a acquises

Passage du processus de E à S : sémantisation (plus tard : sédimentation); un changement, une évolution, ,une transformation, un transfert opéré entre E et S

discussion : Kent Cochrane : nos connaissances viennent (du processus) de la mémoire antégrade ou rétrograde; des formes nouvelles de connaissances sans pour autant former des souvenirs.

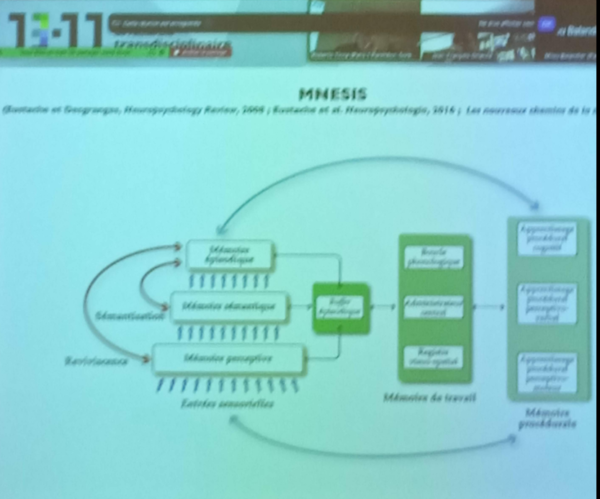

Conceptualisation des mémoires collective, sociale, individuelle: Mnésis schéma

(on n’y voit rien ndc) (à gauche : rectangle du haut :épisodique;milieu : sémantique; bas : perceptive (?) – les flèches rouges gauche : transferts

2. Jean-François Orianne (Sociologue, Liège)

Maurice Halbwachs (1877-1945 mort à Buchenwald avec le père à François Maspero et devant Jorge Semprun – ndc) (travail établi par des cours donnés dans ce qui ne s’appelait pas l’entre deux guerres et ensuite par le rétablissement posthume de ces cours – 1950 : précisions Francis Eustache ) – les cadres sociaux de la mémoire – les mots : souvenirs, rites,mythes, lieux, œuvres culturelles; sa distinction : sociale versus collective: opération collective, mémoire partagée oui collaborative

Sociale : opération spécifique des systèmes sociaux – dans le champ de la communication; fonctionne avec la mémoire, la redondance, la réutilisation spécifique; la société qui « fonctionne » par système (par exemple de système : le juridique (avec sa jurisprudence par exemple), le scientifique(avec son langage (voir plus loin J. Muller), ses théories obsolètes ou pas etc.), l’artistique (Berzelius etc. -ndc). Le tri et l’oubli au niveau de la société toute entière (ou systémique) – la montrer ? par des écritures techniques maintenant.

Dans les institutions : des opérations de communication qui fixent le sens et la référence et font exister le souvenir; des opérations autonomes.

Pour Halbwachs, l’exemple des musiciens qui ont des souvenirs partagés, des intuitions du sens musical (lequel est ordonné (aux deux sens) par le solfège et l’harmonie); des savoirs préalables réorganisés à chacune des prises de contact – travaux orchestres – exécutions – la convention de la culture musicale; comme dans la famille la mémoire des membres et des choses vécues en commun, plus celle des albums; des livrets (par ex. : de famille) des documents administratifs; des opérations de communication indépendantes des membres de la famille

Autre procédé : les mass médias qui redoublent la construction de la mémoire sociale et collective (si on convient que la société est un organisme vivant – la convention ndc) – construction de la mémoire sociale (et des cadres sociaux de la mémoire), laquelle est constituée (mais pas uniquement) (ou pas seulement) (l’addition des deux ne suffit pas à forclore cette existence) de (ou par) la mémoire individuelle et de (ou par) la mémoire collective – augmentée du « comment les individus construisent-ils leurs souvenirs »; augmentée encore des mécanismes physiologiques (le substrat de la mémoire humaine (constituée entre autres dans le système nerveux central) inférant (disons) le système de conscience qui permet le passage de la mémoire physiologique à la mémoire collective

3. Jorg Muller (Credoc Paris – enquête omnibus enrichie à partir de 2016 de questions spécifiques programme 13-11)

illustrations pratiques (réponses aux questions ouvertes illustrant la problématique : de quels attentats terroristes vous souvenez- vous ?)

– les vagues successives de l’enquête (annuelle) – la sémantisation et la sédimentation qui réfèrent à la cristallisation et à la condensation (voir le travail du rêve – ndc) : la construction du discours devient quelque chose de mouvant comme celle de la mémoire

– la chronologie ne joue pas : on mobilise des souvenirs et on met des mots dessus; sachant correctement citer le nom des terroristes ou des victimes : la médiatisation aide par l’utilisation de certains mots); ce qui aide aussi : suivre les discours qui racontent (disons) le 13-11; avoir des échos des oublis; mesurer les indicateurs de dégradation au fil du temps

Pour conclure autrement que par les constructions/caractérisations/mises en ordre des verbatim : la constatation d’une grande souffrance de la société

4. Denis Pechanski (historien)

Il s’agit de comprendre (et d’affirmer -ndc) la réalité d’événements traumatisants qui ne sont pas encore historiques (qui le déterminera ? ndc) pour appréhender le réel; ce qui se constituerait par 3 ou en trois étapes

- les conditions de la mise en récit mémoriel : nécessité d’une utilité sociale; intégration dans le « grand récit mémoriel

- le régime mémoriel : des configurations installées dans un temps cohérent t mémoire d’un régime dominant

- la mise en évidence et la prise en compte des mémoires fortes et des mémoires faibles : ne pas réduire (contextualisation et oubli des lieux du 13-novembre; stade et terrasses oubliés…)

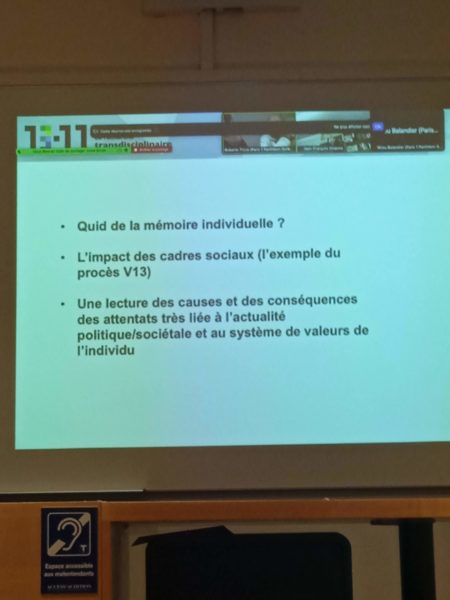

Conclusion en 4 points

Questions du public

mémoire et récit : quelles articulations ? toutes les thérapies des TSPT (troubles de stress post traumatiques) passent par la conception et l’élaboration d’un récit; plus loin « la mémoire traumatique : c’est un oxymore »

controverse : Larry Squire : établissement de mémoire faible/mémoire forte qui réfute la mémoire épisodique et la mémoire sémantique (de Tulving)

comment la mémoire sociale se construit-elle ?

– Mises en évidence des sélecteurs de mass-médias; – Étudier le couple transgression/sélection; – il existe d’autres systèmes fonctionnels : juridique; politique ? scientifique ? .Les rôles sociaux modulent les opérations de sélection (suivant l’appartenance de l’enquêté à certains groupes : victimes, familles endeuillées, intervenants institutionnels etc…); Question des schèmes et des scripts : des structures de sens qui permettent de tout oublier;Voir la sélection entre oubli et souvenir; voir les stéréotypes (schème temporel (la mode, ndc) culturel, phénotypique – aide àla sélection au tri schématique et caricatural; Les différences entre la mémoire collective et la mémoire sociale. Existence d’une modélisation mathématique (voir l’article en ligne sur le site 13-11 Paolo Finotelli post doc)

Next 5 mars 14-16 jb deroselle cujas

ouf.. pas certaine du tout de tout avoir compris, et par moment un blocage ou inattention qui avait pour origine non seulement mon inculture mais la tentation de me complaire dans le refus – disons que j’ai une vague idée du squelette de l’objet du colloque (vague)… mais le dédsir s’est maintenu (en passant souri au « (l’addition des deux ne suffit pas à forclore cette existence) de (ou par) la mémoire individuelle et de (ou par) la mémoire collective – augmentée du « comment les individus construisent-ils leurs souvenirs »; augmentée encore des mécanismes physiologiques (le substrat de la mémoire humaine (constituée entre autres dans le système nerveux central) inférant (disons) le système de conscience qui permet le passage de la mémoire physiologique à la mémoire collective » en pensant aux discussions enflammées entre la numéro 3 la « saveuse » de la famille et la 1 « mais j’étais là avant toi et plus intelligente pour un temps » quznd faisons plongée vers la petite société familiale des années 50 et quelques dans la société générale, dans le milieu etc…

@brigitte celerier : oui (moi non plus remarquez) c »est plus pour garder en mémoire… Merci d’avoir essayé en tout cas.