Sur le bureau #28

Sur le bureau est une série d’images collectées et réunies dans un dossier qui aujourd’hui compte 2400 éléments, (très) souvent par ailleurs publiés, tirés au sort par pas de cent (aujourd’hui on part du soixante quatrième fichier : l’arbre de la cour).

Transiger d’Oublier Paris à Sur le bureau : deux séries dont on ne (se) demande (ra) plus l’utilité : l’inanité de toute chose, bien au creux des aines, là où reposent les mains quand, devant la fenêtre on se demande ce que cette présence au monde a de nécessaire

l’arbre de la cour non encore élagué

l’arbre de la cour non encore élagué

faire tourner le fado (le destin), au loin sur l’océan partaient les caravelles

je me souviens de ce jeune type qui me disait « mais pourquoi, msieur, bon d’accord » et la photo immédiatement sans attendre

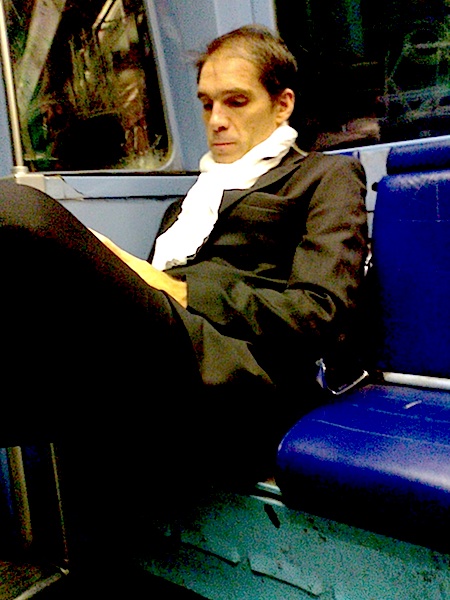

« les gens il faudrait ne les connaître que disponibles » disait la chanson, tu sais (Leo Ferré, à certaines heures pâles de la nuit), ici une de mes contemporaines, on ne le voit guère qu’à peine, mais sur ses oreilles elle porte un casque : ce à quoi on est réduit pour ne pas entendre ce que peuvent balancer les passants) c’est le métro, ça, c’est Paris, la chanson dit « j’ai au coeur là dans ma poitrine tant de secrets », c’est le fado, ça, tellement de tristesses au coin du coeur, là

car le monde s’en va, les années passent (j’adore Chagall) et au loin, sur l’océan

l’astre s’en est allé laissant à la nuit l’immensité de l’ombre, ici la bonne heure de l’été, dix heures du soir, le long de la terrasse qui domine le jardin, cette obligation au bonheur dont on nous charge, à la naissance, le destin oui,

cet homme passe au faubourg, porte parfois aussi des bottes de cowboy ornées de surpiqûres fluorescentes, les Etats-Unis, Cuba, soixante deux et la guerre nucléaire (on s’en souvient ?), la chanson est triste, oui, le temps est passé, les articulations ne répondent plus que par de la souffrance, de la douleur

l’écharpe blanche de la trentaine est depuis longtemps partie, dans la vitre se reflète quelque chose ou quelqu’un, les rides, la fatigue, le fado ou « tout le mal que j’ai pu te faire » (Apelo, Vinicius de Moraes)

les travaux de la rue qui correspondent à ceux qu’on entreprend, chaque sortie, chacun des billets laissé ici, chaque chose en son temps, continuer et ne rien laisser s’effacer, ne rien prendre au reste du monde que quelques signes reconnus

parallèles vite oubliées, fortuites, colorées, gris vert cuivre

non, tu sais j’aime l’eau, la jetée

ici celle de Fécamp, ailleurs ce serait celle de Malaconta (il n’y avait qu’une plage, oui), les choses qui sont là, on les prend, on les capture, on les garde, elles ressortent par tirage au sort

droite cadre le robinet où viennent boire parfois les miséreux, ici cette femme voilée jupe en jean, demain ce sera Noël, les fêtes comme on dit, des confiseurs on observera la trève, des horreurs que nous avons vues, ces centaines de morts au Pakistan, ces milliers de litres de sang coagulés sur le Terre, cette chose-là, cet écoulement lent, tu vois une petite égratignure au doigt, la petite boule rouge si belle, lentement qui grossit, lentement qui reste, puis qui s’assombrit et ne reflète plus le brillant de la lumière, celui de la princesse dans le tunnel à la fin d’un mois d’août, une photo, vite, prise, tourne la roue, le manège, les cris la joie et ses couleurs

la joie de vivre (ces expressions toutes faites qui veulent dire quelque chose, ces façons de parler pour se faire comprendre, pour que le partage s’échange) et celle aussi de disparaître (il y avait de ça, hier soir, en regardant la pluie du ciel descendre tandis qu’à l’étage au dessous on fêtait un anniversaire avec des cris, des rires et de la musique créole)

ici c’était à Lille et d’était l’hiver, c’est parce que les photos ne veulent rien dire qu’on a le droit de les prendre, de se les approprier, de les garder et de les regarder encore

pulsion scopique comme disait l’autre, ce n’est pas Allain Leprest que j’écoute, non, c’est Antonio (il paraît qu’il passe en janvier, mais trente six euros est-ce raisonnable ? ce n’est pas même envisageable), pourtant « Quase um fado » ou « Não me dou longe de ti » les entendre, le rythme la voix « courir me jeter dans tes bras » tandis que , sur la jetée l’océan, le Tage, le brouillard

installer au café des chauffages afin que durant les heures heureuses (coktails à cinq euros) on ne prenne pas froid

couleurs heureuses des zéliges au mur du restaurant de l’Atlas, couscous poulet ou tagine d’agneau aux pruneaux, l’Employée aux Ecritures s’en va, les lumières de Noël, les gens qui passent sur le boulevard, prendre au volant, prendre parce qu’ils passent là, ces vies-là, ces gens-là, eux comme moi, embrayer et aller ranger l’auto, les durites d’alimentation d’eau changées, vingt cinq ans de loyal service, le repos de l’auto dans le garage

je me souviens du Négus, avais-je seulement dix ans, je me souviens des années soixante, la rue allait au boulevard au bord duquel siégeait le lycée et la Providence (le nom de l’établissement, là-bas, de culture probablement religieuse, je n’ai jamais su ni cherché ni oublié ni voulu m’en souvenir)

back in Paris, Babylone, les chansons « je t’ai dans la peau » disait Edith Piaf chantant les mots de monsieur Cent Mille Volts,

elle en rajoute, certes, mais dans la rue de Belleville, enfin ces histoires toujours semblables, cette mystique de l’amour

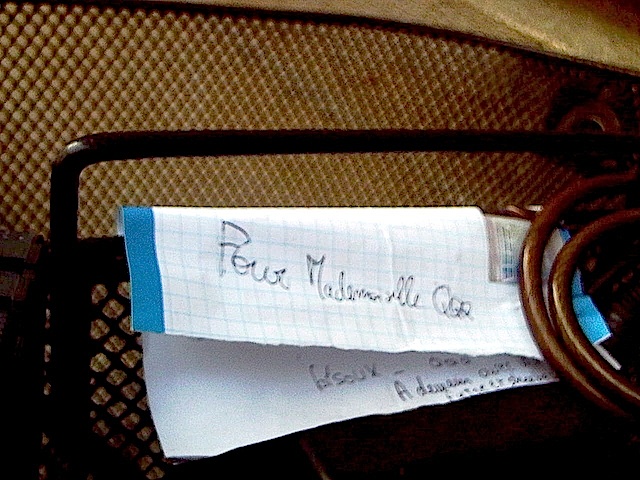

oui, voilà, « bisoux à demain », « revoir Paris un ptit séjour d’un mois », ce n’est pas que l’eau que j’aime, aussi le ciel et son bleu tout comme celui de ses nues, il y a la musique au fond du couloir, le piano, la Caravelle ou le Superconstellation, quatre moteurs à hélices d’où des flammes s’échappent, le bleu du ciel mais le vert de la rue Allibert

(Bizarrement, il n’y aura que vingt deux clichés, alors qu’il semblerait logique d’en trouver 23 : les tenants du tirage aléatoire me sont, définitivement, impénétrables).

| Não me dou longe de ti |

une ronde mélancolique et tendre, non on ne s’en lasse pas… et goûterait bien à un vint-troisième cliché

Il y a beaucoup de « beurk » dans le monde (il faut trouver l’aune des indignations).

Belles photos (les parallèles herbeuses, le type de dos dans le métro…)

Dernier cliché : l’école – juste avant le Franprix – est un espace renouvelé d’inspiration.