Oublier Paris #55

Ils sont d’essences particulières, vivent dans le jardin ou à proximité, une croyance intime de penser que ce qu’ils développent sous terre équivaut à leurs statures terrestres, comme si le sol, comme ce qu’on voit de la surface de la mer, n’était qu’un miroir, ils sont là, ne bougent pas, ne tremblent guère (il en est de ce nom), frémissent aux vents et portent feuilles, fruits, oiseaux, fleurs et senteurs. Ce sont les arbres du jardin.

A l’automne, j’ai quelque fois comme une mélancolie, c’est que les feuilles sont tombées, les fleurs depuis longtemps évanouies et les fruits en conserve : on attendra l’hiver, les confitures peut-être, on attendra que les jours à nouveau se muent en lumière, c’est que j’aime tant les soirs de fin du printemps, là vivent les fleurs, alors commencent à poindre fruits et délices et comme par un fait exprès, ce sont ces jours-là qui m’ont vus naître.

Ce n’est pas que je n’aime pas les arbres, au contraire j’adore leurs ombres où qu’ils la portent, j’adore quand sur l’avenue, ils protègent du soleil, et pourtant ce ne sont pas des êtres urbains, à poser en ville (mais sans eux, la ville, quelle horreur… je sais bien) : ça pousse n’importe comment, ça n’a pas besoin de murs, de voies, de goudron, ça n’a pas à se pencher pour chercher de la lumière. Leurs troncs doivent-ils à ce point être contraints et grillagés ? (Les grilles dont on se sert pour construire des barricades, les arbres qui du haut de leur splendeur, contemplent la ville, respirent les effluves des autos, « car en fait d’arrosage, il n’eut rien que la pluie/ les chiens levant la patte sur lui » dit la chanson). Mais nous autres les y plantons, quand même. Le long de Simon Bolivar, ici capturés non loin du Virage, en été

à Paris, ils bouchent les découvertes que la voie provoque en tournant pour gravir la colline de Belleville sur son flanc ouest, ils continuent ce manège quand la rue devient des Pyrénées et encore, encore plus loin que Gambetta, plus loin encore ils bordent le chemin et appesantissent à l’automne la noirceur des jours qui avec la pluie court et se perd dans les jeunes heures de l’après midi.

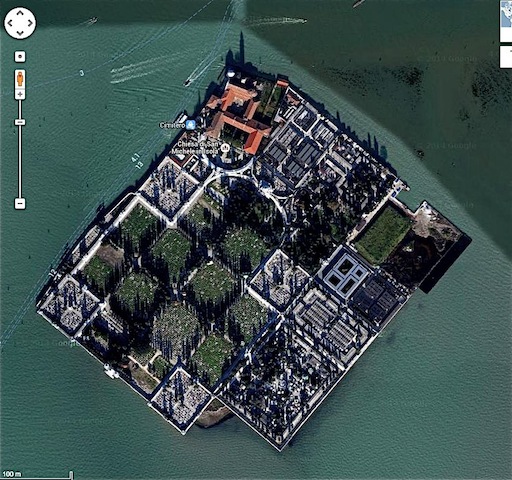

Les arbres ont beaucoup à voir avec la vie, ou avec la mort, il est des ifs qui vers le ciel tendent leurs branchages

(le cimetière de San Michele sur la lagune, en abrite, en recèle et en protège quelques uns : c’est un arrêt du bateau où je n’ai jamais posé le pied), ici ils sont au jardin quelques uns, un cerisier qui ne donne plus

(il faut tourner doucement de droite à gauche, léger pano droite-gauche dit le conducteur) pour découvrir celui-ci, immense et peuplé de pigeons ramiers que d’ici on ne voit pas, et d’autres espèces

les arbres du jardin, ici un sapin (l’aurait-on planté un de ces Noël où les enfants étaient encore petites ?)

sont environnés de bosquets , de noisetiers, et de quelques haies qu’il faut tailler peut-être deux fois l’an (c’est le minimum j’ai l’impression), ce n’est pas que je n’aime pas le jardinage, non, mais il s’agit de cette attitude manuelle que je ne maîtrise pas bien (je crois que cette vision malencontreuse et univoque (je suis borgne) qui en est la cause), il faut aussi quelques forces pour se saisir d’une tronçonneuse et la manier, découper en petites bûches les rondins de bois afin qu’on puisse les entrer dans le poêle noir de la salle, c’est que les arbres sont de bois et que, de bois, on a besoin pour chauffer une maison.

Ici est un autre cerisier, sous son ombre à l’été on pose tables et chaises, on peut y déjeuner, on apporte la tarte du goûter, les verres et les bouteilles, on s’assoit, on parle avec les cousins qui viennent de Grèce ou d’ailleurs, on fume et on rit, les haies

entourent celui-ci (ce sont des cerises Napoléon à peine sûres qu’il produit et on ne peut guère se saisir de toutes tellement les fruits se nichent haut dans les ramures-le haut ici est happé de lumière), autour un potager qu’on a laissé reposer (on s’en occupera peut-être, il est tard, c’est l’hiver, on verra, il fait nuit), c’est qu’il fait trop vite nuit, tu comprends, nous devons nous dépêcher, de l’autre côté du jardin, voilà, il y a une sorte de verger avec des pommiers

il y a une sorte de pâture, un champ, un pré, des herbes et des animaux, un type une fois (je l’ai pris pour un sourcier) y cherchait des morceaux de métal avec un détecteur et nous montrait ses prises (trois ou quatre pièces de monnaie, je ne sais plus exactement, les choses ont parfois tendance à me fuir et ma mémoire flanche comme disait la chanson), alors voilà, il s’agissait des arbres du jardin, sans feuilles et sans fruits et sans fleurs, des arbres qui sous le vent défient la tempête, les éléments et les vents, qui restent là, têtus comme des bourriques, sous la neige et dans les pluies, là, dans ce joli jardin.

(à R & R qui ont établi, entretenu et soigné ce coin de terre)

L’arboriculteur (et le photographe, en l’occurrence, hormis les Google photos) est poète : les arbres s’alignent ici comme des strophes.

les aime tous (mais ne sais les soigner – juste leur parler et les toucher ce qui n’est pas jardinage efficace)

et mes platanes contraints, déviés et souffrants de la ville (se vengent aussi parfois comme celui qui a envahi, miné, détruit un muret de la rue des teinturiers), et ça me les rend encore plus fraternels

@ Dominique Hasselmann : le photographe te remercie…

@ brigetoun : les aimer c’est aussi les soigner…

je n’ai qu’un sorbier aux oiseaux à t’offrir, il est rouge sanguin, comme une mort de tragédie, et il s’étiole (mais tous ceux auxquels je pense se tiennent là, juste derrière)

@Christine : Magnifique cadeau (j’aime assez le rouge tragédie, jte dirais…) :°))