Vingt sept (neuf) images

cet article fini, l’appareil a compté huit cent trente cinq mots (ceux de la consigne mis à part) : je pose une image tous les trente et un mots)

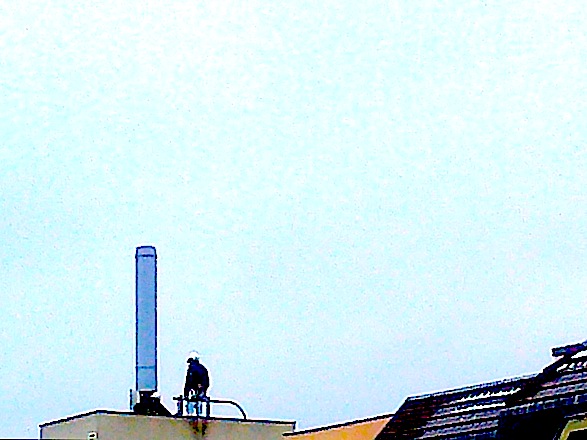

Vingt sept images, un tout petit peu plus d’une seconde de cinéma, sur le ciel de Paris, une antenne (mise là un jour, sans quelque concertation que ce soit,

c’est le monde moderne : prendre sans compter, sans partage, sans communauté) et deux hommes qui travaillent. Une heure se passe dans le ciel de la capitale, elle commence un peu avant midi

ce mardi vingt deux, pour se terminer avant une heure, aller manger, les hommes et leurs casques blancs, leurs baudriers probablement réglementaires, juste tourner la tête vers la gauche

de quarante cinq degrés, les apercevoir tandis qu’on travaille aussi (les lettres pour trouver, les mails pour rappeler son existence et sa recherche, la musique pour aider à se concentrer

tandis que sur le toit de l’immeuble d’en face, l’un debout regarde l’autre, accroupi, trafiquer quelque chose dans ce tube moderne, une antenne téléphonique

a de nos jours cette forme, wifi ou téléphone portable, il y a quelques années il s’agissait de répétiteurs contre lesquels quelques associations se battaient (on n’en connaissait pas plus que

pour les Organismes Génétiquement Modifiés les effets sur les humains, mais on s’en fichait) (on s’en fiche toujours car les affaires étant ce qu’elles sont, soit les affaires, il est nécessaire

de faire progresser une croissance à laquelle il est obligatoire et nécessaire de croire, sous peine de perdre son travail : des chômeurs, c’est ce que vous voulez ? répète-t-on à l’envi)

deux hommes sur les toits, certainement en train de faire quelque chose d’utile tandis que, sur le clavier (que deviendrions-nous sans clavier ?), j’écris cette lettre en réponse à celle qui

trouvait ma conduite « remarquable ».

Face à celle où on m’intitule « professeur » (j’adore ça), un regard vers la gauche, quarante cinq degrés, vingt sept images.

Forfanterie ? Pas uniquement. Défendre ce qu’on a

construit, défendre des positions qui sont attaquées : j’ai posé sur la platine le disque de Neil Young, soixante sept ans aux pelotes, j’ai écouté un moment, puis j’ai changé, posé

celui d’Aznav (quatre vingt dix l’année prochaine) en duos, j’ai regardé dehors. Il y avait là le ciel, gris, la neige gisait et se décomposait, il y avait un degré

au thermomètre, deux hommes travaillaient tandis que le monde, lui, tournait comme s’il ne savait pas faire autre chose. L’un d’eux se redressa, regardant au sud, là-bas les cheminées

de la centrale d’Ivry, là-bas la gare de Lyon, et la place et la porte d’Italie.

Dans un tribunal, on commençait une audience, dans la chambre du deux pièces

la grosse femme noire nettoyait la douche nouvellement posée là, à la place de la baignoire sabot que j’avais connue sans jamais m’y baigner, elle, elle s’était rendormie, elle gardait

près d’elle, contre son ventre, ses quatre petits animaux dont l’un lui a été offert par une de mes filles (dans la fratrie, nous sommes quatre), elle dormait, ses cheveux

d’une teinte légèrement cendrée, mais blonds, ses cernes (elle a toujours eu des cernes), ses souvenirs évanescents, le ciel de Paris « que demander de mieux, je regarde la Seine »

me disait-elle il y a quinze mois.

Il y avait sur l’écran cette lettre, sur le bord ce texte et ces photos de vazco, il y avait aussi d’autres photos

des photos, en faire, pour raconter une histoire, pour désamorcer la panique de se retrouver seul au monde, écouter « l’amour c’est comme un jour, d’une infinie tendresse », oui, un jour

c’était un mardi, il était midi et demi, le ciel avait cette teinte de neige, on attendait que le froid cesse, on attendait que la chanson s’arrête (ce qu’on aime

dans les chansons, c’est de pouvoir les réentendre autant de fois qu’on veut) (c’est parce qu’elles s’arrêtent que c’est possible), Sting chantait « l’amour c’est comme un jour, ça s’en va

ça s’en va », tandis que sur les toits, l’autre type se redressait, son casque blanc couvrait sa tête, son baudrier l’engonçait, il se relevait les doigts gourds, il en aurait bientôt

fini, sur l’écran j’avais fini ma lettre, j’avais répondu à « Aucun choix dans un tel contexte n’est complètement légitime », j’avais ouvert puis refermé la fenêtre, à quoi bon, vraiment

à quoi bon sur la platine, il y avait maintenant cette autre musique, « sur la toile du sac, au fond du hamac, quand la fièvre monte », l’envie de poster

« le cabinet s’autodétruit faute de travail », demander ici ou là, reconnaître aussi les amis ou les connaissances, celles et ceux qui répondent ou ceux et celles qui se taisent tout à coup,

on n’en entendra plus parler, on n’écoutera plus peut-être, ainsi que pour les voeux, celles et ceux qui y répondent, celles et ceux pour qui ça a

de l’importance, cette femme aveugle, cette amie de Sète, s’installer là-bas où repose le poète (le chanteur, pas l’autre, ça va comme ça), et en faire la comptabilité ? Très peu

pour moi, j’avais acheté quelques cartes à Greenwich lors de ce voyage, et à présent, presque une heure de l’après-midi, les voilà qui s’en vont, l’un puis l’autre le ciel

se vide seule demeure l’antenne seule le gris sur du gris et le froid sur Paris

demeure aussi une sorte de parenté tissée mot après mot

Pourquoi toujours obéir à des « consignes » ?

j’aime votre cinéma

@ Elise : suivre le fil…

@ Dominique Hasselmann : pour fixer des rendez-vous

@ L’employée aux écritures : et moi vos écritures, Employée

C’est uniquement ce terme de « consigne » que je n’aime pas trop : ça fait scolaire ou coffre métallique, dans une gare, dont on aurait perdu la clé.

Je préfère : « thème », « rdv » (effectivement), « contrainte » (quand elle est acceptée), etc.

Ceci n’enlève rien au résultat ici.