Amos

C’est un cinéaste qui évoque la guerre, je me souvenais de l’exposition qui avait eu lieu, l’année dernière en avril au palais de Tokyo.

Il est arrivé avec son amie, qu’il a citée plusieurs fois. Il s’est assis à la table, il a parlé avec beaucoup de gentillesse et d’aménité et surtout d’humour.

Un homme assez âgé dans la salle, a pris la parole, il ne comprenait pas l’intérêt des images montrées. Non, en effet, il n’y en avait pas sinon la perspective, qui nous apparaît aujourd’hui peut-être, d’avoir en face de soi un cinéaste qui traite des difficultés de la vie sur ce monde, pour les peuples en guerre.

On pense ici à Incendie le film de Denis Villeneuve.

On pense ici à Incendie le film de Denis Villeneuve.

Sur le devant de la salle, un homme peut-être quarante ans queue de cheval et veste blanche a comparé le travail qu’on nous montrait (était-ce un travail ? oui parce que fait pour ne pas mourir; de l’art ? pourquoi pas ? ; du cinéma? certainement; sans son, sans musique, des images d’amateur, des images animées – avez-vous donc une âme ?-) ces images comparées à celles qu’avaient pu produire en leur temps (voilà près de cent ans…) Joris Ivens et Henry Stork (on pense peut-être à « Borinage », mais ça nous avance à quoi sinon à disqualifier l’homme qui juge les images du jour « sans intérêt » ? A rien, on s’en fout). Amos Gitaï lui-aussi d’ailleurs ne voulut pas spécialement de cet ordre de filiation : certes il était notre invité, n’était-il pas aussi légitime de le critiquer et de dire ce qu’on peut penser de ces images-là ? Je trouve que oui. Je trouve que même s’il manquait à ce spectateur la perspective pédagogique en vigueur dans cette « masterclass », il aurait été bon de simplement lui expliquer en quoi, peut-être, ces images faisaient penser à quelque chose et qu’à ce moment-là, leur auteur lui-même n’en savait pas la consistance, ce « quelque chose » qui en faisait peut-être alors un artiste… C’est comme si de tout temps, Amos Gitaï avait été un artiste, comme si un don lui avait été octroyé, et à ce don, je ne crois pas. Pour lui, comme pour quiconque. On se construit, petit à petit, et petit à petit, c’est la guerre qui a construit sa façon de voir, son père architecte dont il se souvient en filmant cette centrale construite par lui, dont il parle dans l’exposition « Traces » et sa mère qui lui a offert cette petite caméra qui lui sert à produire ces images et à les ramener à la maison…

Ostracisme forcené alors ? Peut-être, en tout cas, l’homme qui avait donné son avis (comme une sorte de générosité maladroite, peut-être blessante, mais peut-être aussi vraie) s’en est allé. Je le regardai partir, et moi, dans le public, là, à ce moment m’a manqué la présence d’esprit de lui dire « mais non, restez, voyons la suite, et parlons en… » mais non, je suis resté assez glacé (peut-être à cause des photos de lui que je ne prenais pas – je ne prends pas de photo dans ce type de circonstance dramatique (oui, dramatique : je pense à Erwing Goffman, à ce qu’il dit de « perdre la face »), je suis resté assis et muet, inutilement complice de son départ. Je l’ai regretté.

Il y eut les images de l’hélicoptère, les irruptions du visage de celui qui représente -peut-être- Amos Gitaï à l’écran,

ce qu’il vécu lorsqu’un missile emporté la tête d’un des pilotes de l’hélicoptère, les images de son vêtement du premier film, les images qui nous rappellent que cette guerre, comme toutes les autres, ne sont que des boucheries inutiles sanglantes et froides, mornes et inconséquentes. Et d’autres, d’explications difficiles, de ce haut gradé, devant son fils sans doute souriant

qui explique que la mort et l’existence devant la guerre sont nécessaires pour parvenir à un autre état, comme si la guerre, définitive, était une épreuve qu’il fallait, à tous, subir…

qui explique que la mort et l’existence devant la guerre sont nécessaires pour parvenir à un autre état, comme si la guerre, définitive, était une épreuve qu’il fallait, à tous, subir…

Gitaï, dubitatif…

Qui peut croire que la guerre soit une étaope dans le développement de l’humanité ?

Qui peut croire que la guerre soit une étaope dans le développement de l’humanité ?

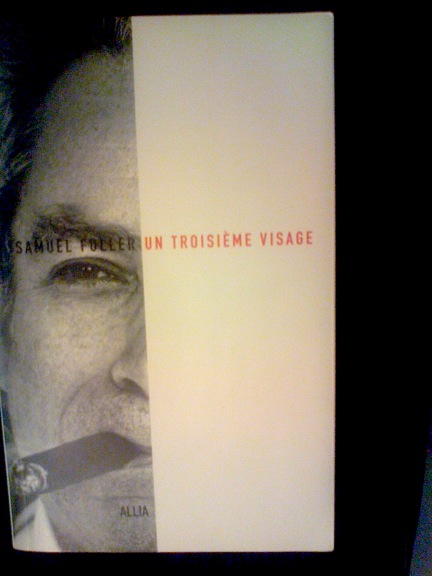

En tout cas, pas moi. Je ne savais que l’un de mes cinéastes préférés (mais je ne suis pas du tout étonné) ait été ami avec Amos Gitaï : Samuel Fuller

pour qui évidemment la guerre est au principe de l’utilisation de la caméra, la caméra offerte par sa mère, luiaussi, durant son périple de quatre années de guerre, lui aussi, l’Algérie puis la Sicile, le débarquement à Omaha Beach

Sam Fuller : « On se brûle sur le canon du fusil chauffé à blanc… »

Sam Fuller : « On se brûle sur le canon du fusil chauffé à blanc… »

(j’aime la chanson d’Allain Leprest  pour ça, quelquefois, parce que les choses ont changé, on y mange des sandwichs…), et je regardai Sam et son cigare, à la maison le livre de ses mémoires m’attendait, j’en suis à la page cinq cent et quelques,

pour ça, quelquefois, parce que les choses ont changé, on y mange des sandwichs…), et je regardai Sam et son cigare, à la maison le livre de ses mémoires m’attendait, j’en suis à la page cinq cent et quelques,

pas encore croisé Gitaï mais ça viendra, tout comme cet après midi de septembre, je le croisai, lui, Sam, avec sa femme Christa sur le faubourg Saint Antoine, moi le reconnaissant « Sam, Sam!! » lui dis-je, sur mes épaules ma fille, et lui venant vers moi « Ah Pierre! Is it your daughter ? Yes ???… Maï maï but look at those eyes !!! Look at those eyes…!! » et riant, je me souviens de ce petit homme et de ses cheveux blancs, de son rire et de son cigare évidemment, je le recroise ici, la séance se termine, et la roue tourne…

Merci à Fanny Lautissier.

j’aime votre sentiment glacé (expérience vécue, et j’en suis restée aussi à ce sentiment)

moi aussi j’aime la (les) chanson(s) d’Alain… Merci Piero pour ce billet 😉 Franck

@ brigetoun : dommage qu’il nous empêche de réagir cependant… merci de passer…

welcome Franki…! (elle est pas mal cette chanson-là c’est vrai)