Atelier d’été 18.27

consigne 27 :

arriver : gares, aéroports, parkings : la ville on l’associe toujours à comment on y arrive, comment on y entre — d’ailleurs des textes comme ça il y en a plein la littérature

est-ce que c’est un travail ? le monde bouge, quelques semaines de répit, deux, plus une qui vient, le règne du beau temps, en rase campagne – une ville c’est quoi ? j’ai passé en revue les rues, les boulevards les avenues, les places et les temples urbains, les opéras, les parlements, les hôpitaux les maisons de santé, de passe dites closes, les témoins dans la banlieue, l’idiot qui disait « la tolérance il y a des maisons pour ça » – en est-il en rase campagne ? et la campagne est-elle rase ? – ne pas se laisser faire et reprendre le cours de ses images, en ville on trouve de tout, des épiciers et des agents de change, des garages et des parcs, des arbres des étroites pelouses des portes des arcs de triomphe et des musées, en ville, il m’est souvenu de cette cité, je la pensais complètement réduite à rien, quelques ruines simplement, El Jem, dans le sud, près du désert

j’avais à l’idée de ne voir que cet amphithéâtre qui surmonte la route, quand on y arrive, mais je me suis trouvé devant ma mémoire défaillante, nous allions à Djerba (une île) et tout à coup, ce stade, ce théâtre, du pain et des jeux disait l’enlauriéré – dans la bibliothèque (une bibliothèque, en ville) il y avait en livre de poche « La vie des douze Césars » de Suétone – il y avait bien d’autres choses, quels caractères alors comme le temps passait à regarder les oliviers dans le vent, – ces oliviers merveilleux, dénombrés et répertoriés – avant la plage, je lisais tranquillement à leur ombre ce livre qui me racontait l’histoire de la révolution des Oeillets, et au détour d’une page y était évoqué le coup d’État du onze septembre, et j’ai revu l’amphithéâtre, j’ai revu celui qu’on a construit sur les bords de l’autoroute ici, et le stade et c’est apparu, la ville le stade, comment entrer en ville ? par le stade, les jeux de l’Olympe et les coupes du monde, cette année nous avons perdu une étoile « vous la connaissez mieux sous le nom de Johnny » et gagné une sur le maillot (un mois de stades enfiévrés), je me suis souvenu que du côté de la rue du docteur Finlay, le vel d’hiv de la rue Nélaton, au 1, je me suis souvenu des rafles quarante deux, je me suis souvenu des villes entières construites à l’enseigne d’un « le travail rend libre » et j’ai regardé au loin, sur la mer l’écume portée par le vent, mon ami t’en souvient-il, il y avait aussi ce film (difficile de m’ôter de l’idée le Z de Constantin Costa-Gavras, c’est une entrée en cinéma comme une autre, mais politique) (les cinémas en ville, le Paradiso et comme on aimait alors se faufiler par les portes de sortie du Balzac) « Perdu » dont le titre n’avait pas été traduit (

Missing) on en avait froid aux os, il y a aussi ces gens qu’on précipitait ligotés à la nuit au dessus de l’océan, d’un hélicoptère, afin qu’ils comprennent qui avait la force, il y avait des choses sur ce monde et dans ces villes-là, je me suis souvenu, tu sais bien « El condor pasa » ça avait quelque chose de tellement imprimé en moi, quelque chose de cette première journée de travail – le vrai, le dur, le lourd, celui qu’on ne fait que parce qu’on y est obligé, forcé, tenu – ce n’était pas le cas d’ailleurs, mais j’avais à l’idée cette affaire de motocyclette – soixante neuf et quatre ans plus tard, en septembre tout juste vingt ans, orphelin de père et onze septembre, ce groupe Quilapayùn, et les exécutions, Salvador Allende et son casque qui n’était pas attaché, son assassinat, je me souviens, ce stade tu sais bien ce qu c’est qu’une ville, quelque chose où on erre la nuit, on y est entré il faisait jour, on a attendu que vienne le soir, une ville un stade, celui-là se nomme Estadio Nacional de Chile

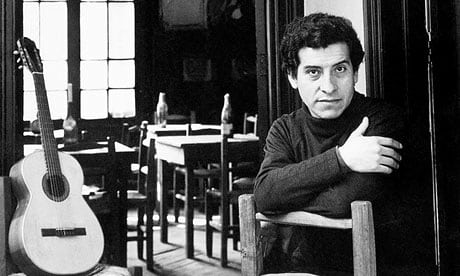

, je me souviens de Henry Kissinger qui se tenait là, dans l’ombre, à peine une demi-semelle en arrière de l’immonde Pinochet, je me souviens et de ce livre que je lisais sous les oliviers et me venaient ces enlèvements, ces mises à mort, il y avait aussi cette chanson qui commençait, au début, tout au début, ce « Gracias a la vida » ah Violeta, et lui, Victor Jara (image Patricio Guzman, AFP)

lui aussi l’a chantée, bien sûr la vie, merci et évidemment, dans ce stade, dans cette ville, Santiago, les doigts écrasés par des coups de crosse ou de talon pour qu’il ne joue plus de guitare (on aime tant la guitare), tu sais cette joyeuse fébrilité qui s’empare de ceux qui ont la force et le pouvoir (on les voit aussi aujourd’hui, il suffit de poser le regard ici, là, quelque part) et puis de quarante quatre balles dans le corps mis à mort, le dix huit du mois après tortures et tortures et tortures, dans ce stade, le national du Chili, ici il n’est

que de France, ailleurs comment mais comment dire, ces enceintes, ces cris, cette joie d’enfin pouvoir gagner, gagner et encore gagner en terrassant l’adversaire, « quarante quatre balles, dix pour qu’il arrête la chanson, dix pour qu’il cesse d’écrire, dix pour qu’il ne compose plus, dix pour qu’il ne raconte plus rien, et les quatre autres pour qu’on croie à l’oeuvre des Etats-Unis » – évidemment ils n’y étaient pour presque rien – le cuivre de ses yeux, l’or de ses paroles, la merveille des merveilles, et puis le monde allait où il devait aller puisque l’année suivante, soixante quatorze le vingt cinq avril au Portugal

lu il y a environ une heure, merci pour les images 🙂

[…] treize – Charles Horman). On a parlé ailleurs de ce pays (pendant le week-end et un atelier d’écriture). On connait les ennemis, ce sont l’oubli, l’ennui, le lissage de la mémoire. Alors, on […]