Atelier d’hiver #10

Rubrique(s) : Atelier / Cahier 39-45 / Carnets de Pierre Cohen-Hadria / L'Employé aux écritures

7 avril, 2019 1Cette image qui donne sur la mer

augmentée de celle-ci qui donne sur la mer (pas la même, mais qu’importe)

ce sont des choses : les prendre comme des faits – en faire quelque chose – la première au hasard, la seconde pour continuer.

Titrée « Au Neptune », la nouvelle s’est écrite un peu comme si de rien n’était – je n’ai finalement contrôlé que le nombre de mots (on en a pour quatre mille, pas un de plus, pas un de moins) – ensuite comme une espèce de contrainte – alors qu’on s’en fout complètement mais peu importe encore – ici le lieu qui se prête un peu à l’évocation

poisson malin et brick à l’oeuf garantis – j’ai tout oublié des campagnes, je glane un peu, je ne cherche plus, je suis fatigué – c’est à vous de lire, à présent. Avec mes remerciements à François Bon, et aux lecteurs, évidemment.

AU NEPTUNE

Je suis barman au Neptune – cocktails et heures heureuses en saison, parfois quand je suis seul dans cette salle qui donne sur la promenade, je mets Amalia Rodrigues ou Césaria Evora pour me souvenir du pays… Et elles chantent, c’est bien ça le mieux, elles chantent… Il y a ce « fado portugêz » qui fait « c’est un jour où un marin s’en allait qu’est né le fado, il s’en allait et voyait sa terre disparaître au loin et ses vallées et ses arbres qui s’effaçaient dans la brume du soir, il aurait aimé embrasser l’air alors tristement il chantait » – elles chantent et moi j’essuie les verres. Comme hier soir, quand il n’y eut plus personne vers onze heures – en mai on ferme plus tard, la saison a commencé – et que j’allai fermer, voilà que ce type arrive, un whisky, double s’il vous plaît – il a la voix fatiguée, il s’installe à la table de la fenêtre et regarde la nuit.

Je lui porte son verre, des glaçons, et il se met à parler – je n’écoute jamais ce que les gens racontent, c’est une habitude qu’il faut prendre dans le métier mais faire semblant, oui, un peu…

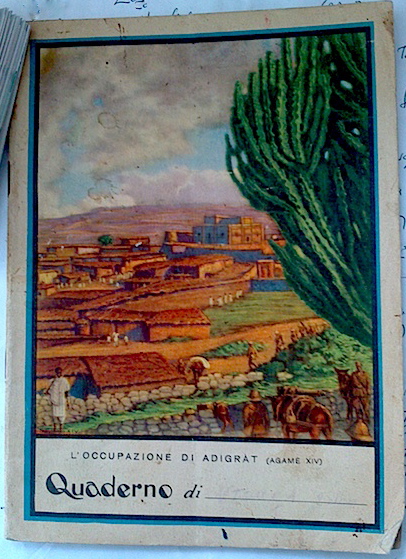

Ce n’est pas une histoire qu’on peut raconter comme ça, d’un seul coup et à n’importe qui en plus, non, ce n’est pas ce genre d’histoire, et d’ailleurs mon père ne me l’a jamais racontée… Il conduisait sa voiture, c’était une quatre-cent-quatre grise, station-wagon ou break si vous préférez, dans les rues qui descendaient au centre ville, un samedi sans doute je ne me souviens plus très bien… Mais il ne me la racontait pas, il ne parlait pas de la guerre à cette époque-là, celle qui a fini en quarante cinq, plus ou moins, comme il était de vingt trois ça lui faisait vingt deux ans en août, il est né en août, vingt deux ans, il se trouvait alors du côté de Mulhouse… Ce que je sais, je le sais parce que je l’ai lu dans un petit cahier d’écolier qui m’est parvenu de lui… Il a dû l’acheter en Italie, je suppose… Je l’ai encore à la maison, ce petit cahier italien… Mais à ce moment-là alors que nous allions au centre ville, la rue Delpech descend, la colline qui forme le lit du fleuve qui est en bas, là où se trouve aussi la cathédrale, la voiture descend la rue… La gare, au bout du chemin, prendre le mail à droite, puis tourner devant le garage et la gare, au bout de ce petit voyage. Je me souviens qu’il achetait le journal dans un kiosque qu’il y avait, là, au pied de la tour en béton qu’il y a là, en face de la gare, pas à la gare non, mais en face…

Le type parle tout seul et ne touche pas à son verre ; il regarde la nuit, la mer qui monte (elle sera pleine vers deux heures)

Comme il n’y a personne, je retourne derrière mon bar, et j’ai sélectionné Moondog et je suis allé nettoyer mon évier, sécher un verre ou deux tandis que l’autre regarde dehors sans pouvoir voir la mer ou les vagues. C’est marée basse, je lui dis après un moment, putain de merde de mer jamais là quand il faut… Mais c’est normal aussi ici à part la marée qu’est-ce qui pourrait bien se passer ?

Il sourit, moi au fond du café j’essuie, mais je n’ai plus rien à essuyer, alors je m’accoude et je l’écoute, il faut bien je n’ai rien d’autre à faire. J’attends juste qu’il s’en aille.

Mulhouse, est-ce que vous connaissez ce coin, vous ? … Eh bien moi oui, j’y suis passé plusieurs fois, Strasbourg Mulhouse, Mulhouse Strasbourg, trois fois par jour… C’était du temps où je faisais des enquêtes dans les trains, voilà vingt ans, je ne connais que la gare et encore, on avait juste le temps de sauter dans le train suivant qui allait nous ramener là où allait passer la nuit, je ne connais que les gares dans les villes… Les gares comme celle de Metz, ou de Matabiau… Non, ici il ne se passe jamais rien… La mer monte et puis elle descend, et ce sera tout… C’est animé au moins, en été je parie ? Je ne sais pas si vous savez mais il y a un festival de jazz… Bien sûr vous êtes au courant, pour une fois qu’il y a quelque chose pour se distraire, vous n’y allez pas ? Vous devez travailler, je comprends oui, je suis parti avant la fin ce soir, j’en avais ma claque de cette musique… J’ai laissé les clés à mon assistant, il fait ça aussi bien que moi… Et puis il n’y avait pas grand monde non plus – une fois qu’on a fait les réglages tout roule normalement, on ne va pas rester là à se regarder en chien de faïence, je l’ai envoyé se coucher ces trois derniers jours, il prend un peu la relève, voilà tout, de toutes les manières demain c’est free, on reprendra mardi, c’est comme ça, on n’a pas le temps de tout faire non plus, et puis je suis fatigué…

Il commence à avoir la voix un peu pâteuse , il boit son verre d’un seul coup. Il m’en commande un autre, je fais on va fermer, vous savez, il est minuit passé. Le type s’est levé, l’addition je vous prie, il marche encore droit, je lui ai fait son compte deux fois huit seize, il a jeté son billet bleu sur le bar, gardez tout il a fermé son manteau – un truc en poil de chameau avec une ceinture, il s’est dirigé vers la porte.

Pas à dire, il fait un temps superbe…

Le cynisme lui va comme un gant. Il s’arrête sur le pas de la porte. Ce bar s’appelle comme la plage où j’allais avant d’apprendre à marcher, ça court les rues vous me direz, mais c’est quand même quelque chose…

Il hoche la tête, se retourne et sourit. Et si on veut prendre une bouteille ? demande-t-il. Si on veut, on peut prendre une bouteille, c’est soixante quinze, d’accord – il a sorti deux autres billets, orange ceux-là, là vous me rendez la monnaie, il a attendu un moment, j’ai pris la bouteille, la monnaie et je les ai tendues, il a tout pris, réprimé un rot, et est parti.

La vérité c’est que ce n’est pas seulement dans le cahier italien d’écolier que je l’ai apprise, on n’apprend d’ailleurs jamais la vérité, mais dans ce cahier, à la date du vingt huit février était marqué « visite de tonton É. à Bofsheim » et ça je ne le savais pas. É. était le prénom du frère de son père, c’était un type que j’avais été voir un jour dans son appartement de la rue de Marseille. C’était à Tunis. Il m’avait offert un schweppes, c’était en soixante treize, mon père était mort l’année précédente, et j’étais en vacances, avec un de mes amis la voiture était une deux chevaux, on avait fait escale à Embrun déposer je ne sais plus exactement qui, puis à Latina voir mon frère qui élevait là-bas des vins pour F. un oncle tripolitain, le ferry pour passer le détroit de Messine, la route du nord de la Sicile jusque Palerme où on a embarqué sur un bateau destination la Goulette. É. vivait dans un appartement qu’il quitterait l’année suivante, je ne savais rien de plus de lui sinon qu’il nous vaccinait (il était médecin) mon frère, mes sœurs et moi contre la poliomyélite aux débuts des années cinquante. Il était assis dans un de ces fauteuils en cuir à gros bouton, j’étais sur le canapé, on parlait de choses et d’autres, des études, de mon frère et du vin, mais alors je n’avais aucune idée même de la rencontre en Europe de mon père avec cet oncle, là, qui devait avoir quatre vingts ans, je n’avais aucune idée de cette histoire, jamais on ne m’en avait parlé. Ce jour-là non plus, il ne m’en a pas parlé. Je ne me souviens plus de quoi nous avons parlé ce jour-là, il ne me revient qu’une seule chose, c’est ce plateau en cuivre ouvragé qu’il y avait sur un mur en ogive qui séparait la salle à manger du salon. C’est tout. L’appartement se trouvait en étage, il y avait un balcon, je sais qu’il faisait chaud et qu’on discutait tranquillement – assez tranquillement, j’avais vingt ans, j’étais un peu impressionné par lui, médecin, une aura de personnage de gauche même si je ne savais pas ce que ça voulait dire, section française de l’internationale ouvrière et plus de soixante dix ans sur cette terre qu’il n’avait pas quittée malgré ce qu’on appelait dans mon jeune âge les événements. Il se trouve que je ne me souviens de rien d’autre. Sinon que quelques années après, mais à Paris cette fois, limite Pantin, rue de la Marseillaise pareillement, c’est que les noms sont têtus comme tu sais, il vivait dans ces immeubles de briques rouges qui bordent aujourd’hui le tracé d’un tramway aussi inutile que laid, il vivait avec sa femme L. qui avait été prof de maths – j’étais en licence alors et je donnais des cours à des jeunes gens de seconde première terminale – jamais aimé ce travail-là – je venais chez elle lui demander des livres de cette discipline. É. était là, un soir d’octobre sans doute, assis dans son fauteuil, toujours son sourire de bienvenu. Voilà tout. Cet homme, là, et moi deux ou trois ans de plus, discutant sans souvenir. Rien de plus. Je n’ai rien appris non plus durant cette visite-là. Les choses, je les ai sues avant ou plus tard, à la faveur de discussions ici, là, avec mon frère sans doute, quelque chose de ce genre, je ne sais plus exactement comment j’ai bien pu apprendre tout ce que je sais à présent de cet épisode familial cruel et difficile à raconter. J’avais les livres de maths, puis quelques mois plus tard, É. s’en est allé, je n’ai pas assisté ou suivi son enterrement – il se peut que sa tombe se trouve au Père Lachaise ou à Montmartre, ou ailleurs, je ne sais pas, un grand oncle, sa femme s’est installée ensuite dans un, studio du bas de la rue de Montreuil juste à côté de là où je vivais alors, dans le rue Paul Bert, je lui ai reporté les livres un jour, je me souviens d’elle, gentille et simple– j’ai le souvenir qu’elle lui ressemblait physiquement, grande elle vivait là, à quelques mètres au dessus du Lavomatic où j’allais tous les mardis faire la lessive, le matin à l’ouverture, sept heures, juste à côté de l’épicier qui vendait parfois des artichauts cuits, dans les bleus le Lavomatic les néons blancs le froid de l’hiver cette époque-là, des trains tous les vendredis samedis dimanches, parcourir la France, découvrir Valenton gare de triage ou Veneux-les-Sablons, Laroche-Migennes ou quelque chose quelque part, Mulhouse Bofsheim, un jour de fin février vers Mulhouse où il a rencontré mon père, qui peut savoir ce qu’ils se dirent ces deux-là sinon que de parler du frère de l’un et du père de l’autre – É. qui se faisait appeler je ne sais plus comment, un nom de plume, dans les journaux où il écrivait avant guerre – c’est toujours cette même histoire qui reste et revient elle est là et demeure, je ne la raconte pas, elle est là demeure et reste là – son cabinet, la porte ouverte, les gestapistes qui entrent, se saisissent de son frère – pourquoi lui, là ? Qui l’emmènent et le transfèrent à Paris, prison, puis élargissement, la rue du faubourg Poissonnière et la rue Allibert, lui, ce grand-père, le frère de l’un, le père de l’autre, cet homme-là dont je ne dispose que du souvenir mené donné affirmé par quelques images noir et blanc, lui ici assis, là debout avec sa femme – cette grand-mère qui allait au Gaumont Alésia, parfois tu me demandes pourquoi j’aime le cinéma, eh bien voilà, l’église qu sépare les avenues du Maine et de Denfert-Rochereau, à droite en descendant vers Le Soldat Laboureur et la rive gauche toute entière, le fleuve et sa géographie, ses salles de cinéma comme le Max Linder ou l’action République, avancer en âge, marcher le long des rues avec cette énigme, en est-ce une, en est-ce vraiment une ? La guerre, les affres, l’exil – la quatre cent trois bleu acier – ou bleu nuit – Orly et sa jetée – si on se demande, on parvient à des réponses – cet homme-là, ce grand-père, cette histoire-là qui avance, qui se déroule, ces histoires-là, celles qui marquent quand on ne les aurait pas vécues – il fait froid, il fait gris, la mer au loin tente de revenir sur le sable, au loin, quelques vagues quelques bruits quelques ressacs au loin, là-bas au bout de l’horizon peut-être la lueur du jour qui renaît comme tous les jours, tous les jours tous les jours, jamais rien ne se passe, l’eau, l’écume, le sable, l’iode et le vent quelques couleurs pastels quelques odeurs une bise un flottement, les rideaux qui ploient,la porte fenêtre, sur le balcon un peu de sable, la saison qui recommence, il fait beau il fera beau il fera toujours beau dans l’avenir, c’est certain et le sommeil nous gagnera, s’asseoir un moment, juste un petit moment et cesser de penser à ce passé, un moment

Cet été-là, sur la plage, là où il y a un ponton – je me demande bien si on le voit, de haut, je vais regarder et je te dis – cet été-là de retour treize ans plus tard, je ne reconnais rien – il y a bien là la maison, le coin de rue le pont du TGM et la station service, mais je ne reconnais plus rien – je n’ai jamais rien connu, les arbres ont poussé, c’est bien là le coin où je voyais le type avec son vélo qui me regardait passer, il portait une chéchia sur la tête, il me regardait et la quatre chevaux – était-elle beige, grège ou grise ? je ne me souviens plus, je me souviens simplement que les portes ouvraient dans le mauvais sens – la quatre chevaux que je tentais de maîtriser roulait sur la route – je me souviens parfaitement du bruit que faisaient les pneus sur les graviers de la route, parfaitement comme si c’était hier, c’était il y a soixante ans – elle descendait tranquillement la pente avant d’aller se ficher contre la pile droite du pont tôle froissée phare amoché mais rien et ma mère qui court vers moi et me prend dans ses bras – le frein à main entre les deux sièges, le petit bouton sur le haut du frein, je me souviens – cet été-là, je ne me souviens plus bien mais nous allions aux souks, nous allions au cinéma dont le toit s’ouvrait sur les étoiles (c’était un film de Bunuel, je me souviens oui), cet été-là, sur la plage nous dormions sous une tente un endroit prêté par un des habitants, on avait lié connaissance, on allait pêcher à la nuit, il y avait un ponton – il existe toujours oui, on le voit sur les photos – non loin de là, ce restaurant avait le nom de cette plage (ou bien c’est l’inverse) mais en tout cas, l’enseigne et l’effigie, c’est ce trident dont on voit un peu la flèche sur les calandres de ces voitures et puisque nous étions quatre enfants, il est à peu près normal qu’on ait aimé le modèle quattroporte bleu acier – il est tard je ne me souviens plus, ce sont des efforts inutiles, tellement inutiles, des efforts pour aller voir et se souvenir de ce temps que je n’ai pas connu, un nom, une image, une photo quelqu’un passe dans la rue, sur la promenade, en bas de l’immeuble, il est deux heures, il fait presque chaud – non, mais je vais te dire c’est sûr que c’est tragique, je vais te dire ni oubli ni pardon, c’est vrai mais après tout, c’était dans le temps, on oublie viens, à l’ancienne, viens on essaye de vivre sans ce souvenir, sans cette mémoire, on essaye de regarder devant soi, la mer qui remonte, deux heures de l’après-midi, on n’a rien à faire, on reste tranquillement à l’ombre – j’ai regardé Neptune, et aussi évidemment que la pile du pont existe toujours mais ils ont mis des trottoirs dont ils ont peint en blanc les bords, il n’y en avait pas alors, il n’y avait aucune végétation, il n’y avait rien que ce pont et sa pile, comme ici mais le vent est froid – je ne veux pas trop me souvenir de tout ça, je voudrais l’oublier, j’ai regardé encore plus loin en moi pour chercher, mes souvenirs et ce que je sais, les discussions que j’entreprends toujours quelquefois avec mon frère que je ne voie plus trop depuis qu’il a déménagé à la campagne, les quelques images qui me restent sont celles que je tente de garder encore au clair, ouvrir la fenêtre et respirer l’air pur, regarder le soleil au zénith, enfoncer mes mains dans les poches de ce peignoir – le paquet de cigarettes qui n’existe plus la bouteille que je ne boirais pas, la petite table de rotin et le fauteuil, j’ai regardé et on a posé cette image magnifique de la mer – pourtant la plage n’est pas ce qu’on attend, par exemple il n’y a pas là-bas de sable, ce sont des rochers, on entre difficilement dans l’eau, c’est compliqué et tortueux, ça ne se laisse pas prendre aussi facilement qu’ici, mais c’est la plage quand même – le lundi ça a quelque chose d’un peu étrange quand on ne travaille pas, je me suis habitué à ne pas prendre d’habitude, je travaille n’importe quel jour, n’importe quand je m’en fiche un peu – la fenêtre donne sur la mer, les chaises sont blanches et bleues, on met des nappes en papier blanc et on mange des bricks à l’oeuf, au thon, c’est comme on aime, si on le lui demande, le chef fait cuire six ou huit merguez, on donne du pain italien, on boit de l’eau ou du fanta, c’est comme on veut– ce serait idyllique, on ne se souviendrait de rien, et on aurait tout oublié, Austerlitz et Waterloo, les chansons qui passent, le type en bas passe du fado, lui, les gens sont bizarres c’est un fait – c’est le nom de l’hôtel qui fait venir les souvenirs, il s’agit de cette enfance passée là et de cette histoire-là qu’on ne m’a jamais racontée, ni dite ni exprimée avec des mots – on sait bien cependant qu’elle a existé, il y avait ces numéros qu’on leur imprimait aux bras mais je ne crois pas, je préfère imaginer plutôt qu’il est mort dans le transport – il y avait ces images-là, surtout celle-là, si tu veux bien regarder quand on arrive à la plage, on a l’impression que l’horizon s’ouvre, que tout est possible, qu’il y a là-bas au loin et les Indes et les îles, on a la faiblesse de croire aux promesses des ciels clairs, le bleu et la ouate des nuages, le vent doux et léger, au loin à main droite les contours d’une île, le Boukornine et ce sont des images de vacances, ces lieux-là qu’on quittait pour toujours, le cadre avec les meubles, la bonbonnière au fond du salon salle à manger dans laquelle on rangeait l’argenterie et les verres de Baccarat il s’agissait des cadeaux de mariage, il y avait les amis qui venaient manger le couscous et jouer au bridge – rien ne change, sinon le décor, on regarde la table de bridge et ses pieds rétractables, ils secachent dans l’épaisseur du plateau, les petits ressorts qu’on fait agir par un petit bouton comme une pression, le feutre vert, le bois beige, les chaises et la table, c’est cette époque-là, il faudrait en faire chapitre après chapitre l’inventaire tranquille et simple, émaillé des disparitions et des mises en terre, je n’avais qu’un seul grand-père, il me faisait boire la mousse de la bière qu’il allait prendre dans un petit bar d’une des rues perpendiculaires à celle où on vivait, un seul grand-père et son petit livre de contes en hébreu, son canif sa boite de prises son crayon qu’il taillait, assis devant la fenêtre qui donnait sur le croisement – l’autre, oui, voilà, c’est de l’autre grand-père dont il est question, mais au loin ne passent pas de porte-conteneurs immenses, au loin on ne voit que la courbure de l’eau, le bleu et le l’écume, la brume qui vient parfois pour effacer les souvenirs, pour nettoyer la mémoire, le beige des sables les enfants n’allez pas derrière les rochers, c’est dangereux vous n’avez pas pied – y aller quand même, et puis tous les jours, tous les midis de juin malgré l’école – tous les jours, aujourd’hui c’est lundi, se raccrocher aux choses sûres, aux vraies réalités, et cesser de repenser encore à cette petite officine, un bar, un lieu de rendez-vous, quarante quatre, fin janvier à Aubervilliers, à la nuit, fêter la liberté, retrouver des amis et avec eux dîner, un couscous comme là-bas, des pois chiches et des légumes, peut-être une saucisse de légumes des pommes de terre et de la semoule, le bouillon qui fume, le piquant les courgettes le céleri, la cuillère le verre de fanta, ou d’eau si tu préfères, qu’est-ce que ça change ? on boit, on rit, on se parle, on imagine peut-être qu’enfin, c’en est fini – moi je vois les choses comme ça, enfin comme on se réveille d’un cauchemar, comme on essaye de retrouver des souvenirs oubliés qui, dès qu’on commence à y penser, s’en vont pour ne jamais plus revenir qu’en rêve, c’est ainsi que je les vois, ils doivent être quatre ou cinq, peut-être ne se connaissent-ils pas vraiment mais ils sont loin de chez eux – il y a longtemps que je n’ai pas mis de chanson alors « qui sont loin de chez eux/et qui gardent au fond d’eux/quelque chose qui fait mal, qui fait mal » – il y a aussi, dans l’autre sens du cahier, en commençant par la fin, en le retournant, il y a des paroles de chansons paillardes, garnisons ou carabins, pourquoi j’aime les chansons, il y a toujours des réponses à toutes les questions, et des mots qui décrivent toutes les situations ou toutes les choses, mon père chantait aussi, et puis les chansons ont quelquefois la qualité de la tendresse et de l’oubli, on s’en sert, on s’en souvient, elles reviennent, la porte d’entrée du bar l’Arlequin s’ouvre à la volée, il est au plus sept heures du soir – il y a le couvre-feu, il y a le droit, il y a le devoir, je vois les choses comme ça, c’est la milice, ce sont des bruits de bottes, un des convives se précipite, on ouvre le feu, derrière le bar le patron a saisi son nerf de bœuf on ne sait jamais, on tire, il se cache, on tire encore et on empoigne les trois survivants, on les embarque on parle on crie on ordonne, ce sont des mots, en français qu’on comprend, on hurle, il se peut qu’on ait résisté mais la force le droit la justice sont de l’autre côté, on embarque, je sais qu’ensuite dans les jours qui ont suivi il a du passer par Drancy, je sais qu’il y a eu escale à Compiègne au même camp où Desnos, au même camp où l’armée m’a envoyé faire mon service militaire dans les transmissions, je sais qu’il est parti par là, le numéro du convoi, la date, le numéro qu’on lui a collé, je sais tout ça, je ne l’oublie pas, je ne l’efface pas, dehors un grand soleil inonde la mer, au loin Guernesey et Jersey qu’on ne distingue pas, l’écume les vagues l’odeur, deux heures de l’après-midi, un lundi

BRAVO et je regrette de moins en moins d’avoir renoncé… pas à la hauteur, là si (et puis cette idée idiote que j’avais que ça devait parler de moi – sourire)