Sur le bureau #12

Un peu compliqué, il y en a tant, comment cela se fait-il ? Un compte mal réussi, vingt neuf clichés (en fait il n’y en aura que vingt deux) au pas de vingt cinq dans le fichier des « photos améliorées » mais pas encore formatées. C’est comme un jeu. Avec des images. Pour décréter l’air du temps. Alors les reprendre, les réduire, donner aux images quelques couleurs qu’elles n’auront jamais, voilà, faire quelque chose de ce qu’on a, par hasard et sans plus de question, capté du quotidien. On se promène dans la rue, on y croise des amis

l’amitié, qu’est-ce que c’est donc, sinon se reconnaître d’un regard ? Je sais bien qu’il sait que je sais qu’il est là et que je le regarde. Il ne sait pas que j’en prends trace, mais il sait que je sais. Ce sont des images qui captent, parfois, quelqu’un et ce quelqu’un d’autre sait qu’il arrive quelque chose, mais sans le dire, seulement avec son regard montre et pointe l’objectif

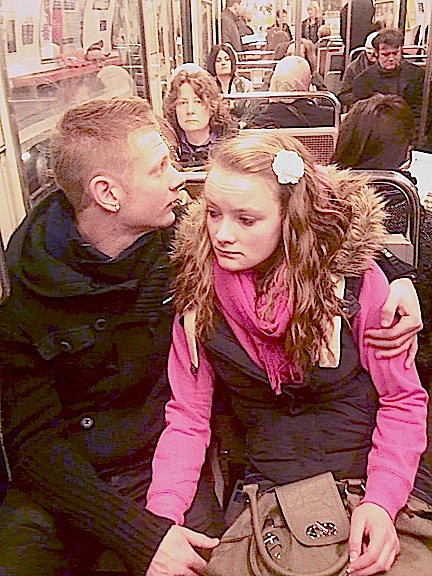

cette photo d’un couple de jeunes Anglais pourrait raconter une histoire, la direction de leurs deux regards, les mains serrées, l’autre lâche, les rides de son front, ce regard vers l’arrière, la serrer de la main gauche et au deuxième plan, cette femme qui voit l’objectif (je ne l’ai pas vue, elle si), ce sont ces hasards qu’on regarde, ces hasards et ces gens, des humains, bipèdes, femelles ou mâles, qui avancent dans la vie ainsi que nous autres, tous, les uns et les autres, les unes, regarder, sentir et sans espoir autre que de capter quelque chose d’eux, déclencher

les mains nues, croisées sur le sac, les autres gantées croisées mêmement sur les jambes, le métro sort, arrivera à Jaurès, cette station dans ce quartier qui n’était pas à Paris voilà cent cinquante ans, les travaux du baron Haussmann (deux s deux n)

les deux chevrons au mur du fond qu’on ne voit plus à présent car les travaux, toujours, s’accomplissent et cachent le reste du monde aux passants, nous passons, le monde quant à lui nous hèle (enfin parfois)

sur le boulevard, juste là, parfois, cette lumière il n’y a pas de couleur, il y a juste de la lumière, cette lumière, ces gens qui attendent pour passer, penser à aller porter la voiture au garage, les phares

le contrôle technique, au loin le néon du Zèbre sur la droite, là où les cinémas du temps de cette chanson « j’allais rue des Solitaires », souvent il m’arrive de rentrer à pied, ce n’est pas que le sport m’indispose non, mais enfin je n’aime pas trop alors je marche, je regarde, les gens les mondes qui s’exhalent d’eux comme dans les bandes dessinées les bulles de nuages, les pensées, déterminer un peu leurs affects peut-être, ou leur sentiment présent

ce que cette femme lit, ce que les autres pensent, certes dans le métro, c’est plus facile, les transports en commun, on pense, laissez moi penser, je ne fais que penser, ou alors lire et entendre ce que l’autre est en train de me dire, ses mots figés alors qu’il les a écrits et que son mouvement les animait, ces mots, ces images

ces chiffres, ici sur une table du Général La Fayette, ailleurs

y verrait-on des signes ? le panache d’un avion, au loin capté difficilement par cette petite machine, monter le noir, faire attention à la grandeur de la largeur, contenir les difficultés, écrire quelque chose, se souvenir, essayer d’entreprendre, continuer à vivre pour écrire, pour voir les enfants grandir, pour que le monde devienne enfin quelque chose qu’on puisse, au moins, un petit moment, comprendre, entendre, aimer

parce qu’il n’en vaut pas la peine, si on le regarde véritablement, parce que pour des idées, mourir a toujours été une horreur et en même temps, quand on aime, ne donnerait-on pas sa vie pour celle, celui, ceux que justement

alors non, plutôt partir ou en faire mine (ici de la jetée d’Orly un jour de juillet deux mille onze), essayer de déceler ce qui pour nous devient comme une sorte d’essentiel, il y avait un type dans le poste qui disait qu’il avait besoin d’être en contact avec les éléments (c’était Claude Parent) et c’est ainsi, oui, les éléments, ce dont on parle

la rue, la pluie, le ciel les arbres, le temps c’est le matin, on avance dans les rues, aux yeux nous restent les rêves de cette nuit, le café, la cigarette, la première, celle qui fait qu’on recommence, au loin, on apercevrait notre avenir si on y voyait, il y a à la radio un type qui chante « bonjour tristesse, la chamade, la laisse, les yeux de soie, bonheur impair et passe » (c’est Alain Souchon)

sur les murs le soleil s’allume (cette photo est d’un dix sept septembre, je crois, non ?) (si oui, un peu plus tard seulement) et après tout je ne vais pas les mettre toutes, il suffit qu’on les regarde et le passé ressurgit

c’est au café de Montparnasse, probablement au moment où commençaient les résidences, les choses qu’on n’oublie pas, mais les gens, ceux qui détruisent parce que leurs dents traînent sur le parquet, on en voit tous les jours, ce genre de type (plus souvent type que fille, mais voilà aussi que cette ambition inutile, torve, perverse s’empare aussi de quelques unes, affamées d’ignoble et d’égoïsme)

non, il fait beau, l’été indien, j’ai toujours cru que ce type téléphonait à sa belle, en haut de ce toit, il est en train de travailler, le téléphone sonne, c’est sa femme, sa maîtresse, n’importe qui, il décroche, il est deux heures de l’après midi, il fait un temps splendide, les antennes captent les feuilletons télévisés, les publicités, les injonctions, et dehors, un type sur le toit, téléphone

« Soudain, l’été dernier » le plaisir de la voir comme Ava Gardner en « Comtesse aux pieds nus », ce ne sont que des films qui passent peut-être aussi par ces antennes, Jo Mankiewicz regarder devant soi, les étoiles et le noir, le tissu rouge des fauteuils et des rideaux, la représentation, voilà que ça va commencer, assis chuttt, on regarde, le noir se fait, les lumières désépaississent la salle, on est tout entier perdu dans quelque chose qui n’existe pas, le cinéma, quel cinéma

il nous en restera quelques couleurs, des choses qu’on n’avait pas comprises, mais qu’importe

on comparera cette version-ci (la belle fin de la Belle Equipe, la mauvaise), on s’extasiera parce qu’on aime s’extasier, on pleurera même s’il le faut (la Strada, Huit et demi, on pleurera parce qu’on aime pleurer), le film sera terminé, deux heures sont passées comme un rêve, je me suis réveillé et qu’ai-je vu, de mes yeux vu ?

une image délavée, un billet, un ticket, le vieil homme, sur le trottoir d’en face, qui regardait ce qu’il avait dans son porte monnaie, qui portait sa canne

j’étais assis à cette terrasse d’un café, il faisait un coin, j’attendais qu’on vienne, je regardais devant moi, droit, le petit vent, un des éléments essentiels du monde et de la vie, du vent passait sans bruit et sans fracas dans les rues car telle est la force de cet élément-là, et le sentant, je le respirais doucement, avais-je encore au coeur la joie d’avoir revu, en rêve, mon père ou quelqu’un des miens, peut-être, Montcizé, peut-être quelque chose d’un chantier qu’il y avait alors dans mon esprit et dans mon âme

peut-être quelque chose qui me revenait du temps où je vivais ailleurs, peut-être quelque chose de tellement différent de tout ce que j’avais jusqu’alors vécu, j’étais assis, le café était à la Guidecca, et face à moi, les Zattere

tout, tout, ol la la, et plus

merci

« Pêle-mêle », ça s’appelle pour certains, mais ici les souvenirs s’entrelacent aux images et ça danse bien.