Carnet de voyages #19bis

C’est la brutalité de ce qui arrive, alors que la plupart du temps, les choses vont, parfois douces, et que le temps, les saisons et les jours, sur leur erre probablement, glissent en enfermant avec eux le passé.

On avance parce qu’il faut bien que la vie passe. Le temps s’enlace, les jours aux jours ressemblent,

le soleil et les étoiles, hier au ciel, il y avait Vénus et Jupîter, l’une à côté de l’autre, qui brillaient de leur éclat continu, sur l’horizon, et ce matin-là, il a bien fallu, tout de même, prendre le train,

tôt, s’asseoir de noir vêtu et attendre d’y arriver, regarder le paysage défiler.

Au loin, le soleil se levait, dans son brouillard, il y avait là des arbres, le ciel perdu dans sa ouate,

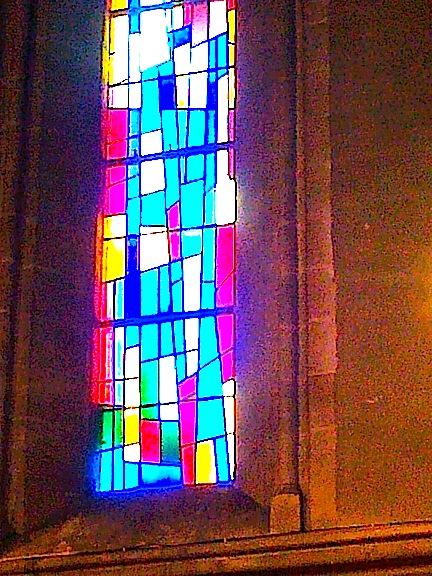

les arbres encore nus et l’eau qui sourd. Il faut avancer, ce n’est pas discutable, j’avais là le livre sur Luchino Visconti, je pensais à ses films, Senso ou Sandra, ses amours avec Helmut Berger, ses cris et ses colères, son caractère impossible, et aux phrases de Dirk Bogarde : « Etait-il décadent ? Pas que je puisse en témoigner. Homosexuel ? Je n’ai jamais fait la lumière là-dessus, mais on supposait toujours qu’il l’était. Cruel ? Parfois. Et arrogant ? Oui, vraiment. Gentil ? Souvent. Généreux ? Très. Amusant ? A vrai dire je ne pense pas qu’il l’était. Il est rare que je l’aie entendu rire… » (1). On pense à The Servant et à Joseph Losey et sa vodka, on pense au cinéma ça vaut mieux, le paysage court, il commence à faire jour, le train passe et freine, on arrive , un taxi, l’église enfin, tout cela passera,

la lumière sur nous passera, revenir, repérer, regarder le tramway, j’ai pensé à cette chanson de Barbara « Nantes« c’était déjà de nouveau la gare, le train, de nouveau le soleil et la campagne, revenir, partir et revenir à nouveau, voyager, rien dans le sac, un livre, une casquette, une écharpe bleue, la gare à nouveau la ville, on se retrouve c’est ici, voilà tout, eh bien, les ouvriers travaillent, à ciel ouvert

la poussière, le métro, les gens qui courent, ce n’est que la ville que, la plupart du temps, on ne voit même pas, on sait qu’elle se trouve là, certainement, on change ici, on tournera là, telle est la direction, on ne se perd pas vraiment, comme à Venise, si on continue à marcher, il faudra bien arriver à la lagune

photo merci mc©

et se repérer, évidemment c’est loin, et à peine s’est-on égarés, on s’en retourne on regardera le plan, la prochaine fois, et puis non, on l’oublie, en face de Fondamenta Nuove, le cimetière San Michele, un lieu où s’arrêter enfin, on ne se perd pas c’est juste en face, alors on reprend la rue du Havre, on regarde, des êtres humains pendus à leur portable ou qui mangent steack frites verre de rouge pain, au loin le train s’en ira à nouveau pour rallier un port, au loin, les êtres s’en sont allés, on les a aimés, on ne les oubliera pas,

ils resteront nos proches, on leur dira parfois quelques paroles assourdies par le bruit de la ville, tout en se souvenant que, bien sûr, ils ne les entendront plus, mais que nous importe au fond, on leur parlera tout de même, ils seront là tels qu’en notre souvenir, sur cette photo, dans ce petit objet qui nous vient d’eux, tout entier contenus dans quelque chose, cette odeur d’eux, cette vision, cette mémoire

(1) cité dans « Visconti, une vie exposée », Laurence Schifano, Paris folio 4891, 2009, p629; Dirk Bogarde, » The Mountain and the magician », Daily Telegraph, 24 décembre 1990, repris in « For the time being, Collected Journalism », Londres, Viking, 1998.