Patricio

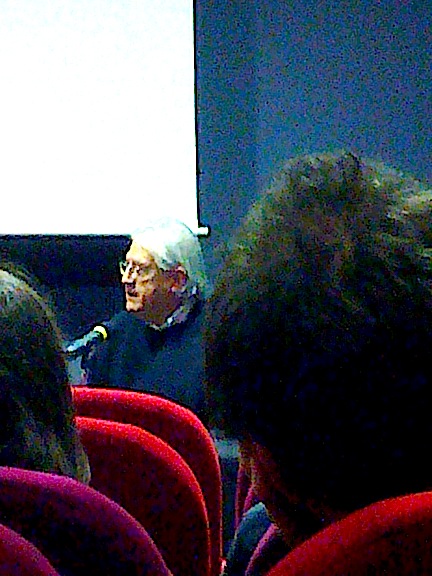

C’est au cours d’une « masterclass » qu’on a pu rencontrer Patricio Guzmán : rencontre d’un réalisateur de cinéma avec un public de musée et d’étudiants en cinéma, et en histoire.

Ici, on nous présentait (merci à Constance Ortùzar, merci à Patricio Guzmán et à sa femme qui est aussi sa productrice)

son film « Nostalgie de la Lumière » (sorti en France le 27 octobre 2010, toujours à l’affiche, au cinéma La Clef Paris 5°), qui trace un parallèle entre le cosmos, le passé et l’histoire de ce pays, le Chili. Ce Chili dont Patricio Guzmán s’est emparé pour en construire, oui, construire, la mémoire.

J’aime m’intéresser à ce genre de type. J’aime savoir que sa femme l’aide, l’assiste, conduit avec lui ce travail parce que l’entente est de mon point de vue l’entreprise la plus humaine qui soit.

J’ai appris sans en être étonné (mais en ayant toujours cette révolte sourde contre ce monde, cette standardisation des esprits voulue et légitimée par les chaînes de télévisions qui aiment à complaisamment pour le pouvoir asséner des contre vérités et retransmettre les mots les plus orduriers sur une prétendue supériorité de quelque civilisation-propos d’intérieur à vomir) j’ai appris sans en être étonné que toutes les chaînes de télévision refusèrent de produire ce film; que le centre national du cinéma (et de l’image animée) dénia lui aussi sa participation; que ce film donc a été produit par la ténacité et le courage de ces deux personnes, ici présentes

dans l’auditorium du musée du Jeu de Paume et que rien n’est parvenu à les faire plier. J’aime ça. Je sais bien qu’il y a là quelque chose de Don Quichotte, mais les moulins ici ne sont pas imaginaires. Mener le public, par la contemplation du ciel

(y a-t-il quelque chose de plus beau ?) la nuit, dans le désert d’Atacama (situé au nord du Chili, aux confins de l’Argentine, à plus de trois mille cinq cents mètres d’altitude), partir de la beauté des choses, passer par celle des choses humaines aussi

se souvenir du temps où Santiago dormait, avant,

et dire que la mémoire du Chili, de son peuple s’est endormie, n’existe peut-être pas, ne veut pas en tout cas être oubliée par lui, Patricio Guzmán, par ceux avec lesquels il a réalisé ce film (je n’en ai vu que les quelques extraits proposés ici) magnifique et droit, faire intervenir un astronome (Gaspar Galaz)

qui pense, comme Guzmán, que tout est passé, déjà, le présent n’existe pas, car y penser il s’est déjà enfui et rapprocher ces faits peut-être philosophiques d’autres, si ignobles, comme l’existence de ce camp de concentration où les militaires courbés sous les ordres de Pinochet après un coup d’Etat abject soutenu par d’autres Américains, internèrent les opposants

la honte du vingtième siècle, les camps de concentration et d’extermination d’Europe n’avaient donc servi que d’exemple ici, on frémit parce que le film, on le percevait pourtant, avait débuté comme incidemment par la beauté des choses, la Terre, le ciel, le désert, et ici cette profondeur intense

des humains décimés, coupés, détruits, réduits en morceaux, et disséminés ici, ici, dans ce désert, des humains, des frères dont on retrouvera des restes, horribles et recrudescentes images de morts, enterrés à la va vite, jetés parfois à la mer lestés de béton, la cruauté et l’ignominie humaine n’a donc pas de limite se demande-t-on, eh bien il faut croire que non, des femmes cherchent pourtant, pour administrer la preuve car l’humain a besoin de ces preuves

pour constituer son droit et que ce sont les administrations de ces preuves qui, justement, imposent à ceux qui ont perdu leur frère, leur parent, leur ami, de rechercher ces restes que leurs tortionnaires ont mis toute leur hargne à détruire, mais garder traces de ces gens, ces femmes qui cherchent, elle qui retrouva le pied de son frère, encore dans sa chaussette, sa chaussure, elle qui le raconte face caméra, pour garder et créer des images comme celle-là on serait à bon droit de se savoir un bienfaiteur de l’humanité, eh bien il faut savoir que personne, sur cette Terre, sinon ces deux-là et leur équipe, n’a voulu le produire ni le faire exister : quatre années de production, et une ténacité créatrice à toute épreuve, se battre dit-on ? Oui.

Nous sommes assis dans une salle de cinéma, au sous-sol d’un musée au centre de Paris, à quelques mètres de l’endroit où la tête d’un Roi roula dans la sciure, cette place de la Concorde justement (on y a installé une foire), comment trouver cette concorde, nous autres lorsque d’autres, pourtant ainsi que nous faits, firent subir à ces gens ces supplices, ces terreurs, ces morts que jamais on ne pourrait conter ou imaginer ? On est assis, là, il y fait chaud, et on ressent quelque chose comme de la honte pour notre genre.

Ce billet, si sombre, et pourtant les cheveux de Patricio Guzmán, blancs comme l’écran ici, et pourtant la voix assurée, la sincérité et la vraie droiture de ces deux personnes

donnent envie d’espérer parce que ni les banques, ni les institutions et encore moins ce qui nous gouvernent aujourd’hui ne parviendront jamais à les contraindre ou à les empêcher de réaliser et de nous faire parvenir que l’histoire et la mémoire ont toujours des choses à nous apprendre, quand même ces leçons, elles, ces banques et ces institutions, voudraient tant nous les faire oublier : car sinon, pourquoi ne pas produire de telles formidables splendeurs ? Ici donc, je remercie Patricio Guzmán et sa femme, je les remercie d’exister.

Merci à Constance Ortùzar et à Christian Delage.