Fritz

C’est en regardant « M le Maudit » (1931, Peter Lorre qui interprète « M » , scénario de Théa von Harbou) que j’ai rencontré Fritz Lang au début des années soixante dix du siècle passé. Une autre fois, c’était dans « Le Mépris » (1963, Jean Luc Godard) , il portait un monocle, un costume, et parlait avec un accent fortement typé germanique ou teuton. Ce type a gardé son germanisme même si, en allant de Berlin à Paris (« Liliom », 1934), il a 44 ans, puis à Hollywood, avec « Fury », il a voulu le perdre (je tire mes connaissances de l’oeuvre de Fritz Lang du livre de Lotte H. Eisner publié dans la petite bibliothèque des cahiers du cinéma -1976, puis 84 puis 2005- qu’un jour je me suis procuré dans feu la librairie « Pensées Classées » sise du côté de Bastille, hein François).

Je l’adore, ce type-là, et pas seulement parce que, quand j’étais petit, je voulais devenir architecte. Pas seulement parce que ce qui calme mais excite « M » c’est de siffler un tube…

Pour moi, Spencer Tracy est un peu comme Gene Hackman (le Popeye de French Connection-1971, William Friedkin- et de tant d’autres films américains et percutants). Dans « Fury », Spencer Tracy joue le rôle d’un américain moyen, il est amoureux d’une jeunesse, institutrice, qui s’en va dans l’est du pays, je crois, pour travailler alors que lui reste à Chicago, je pense, pour y faire une (petite) fortune, mettant donc en pratique ce que tout émigré (je crois ou j’imagine) de l’époque assimile au « rêve américain ».

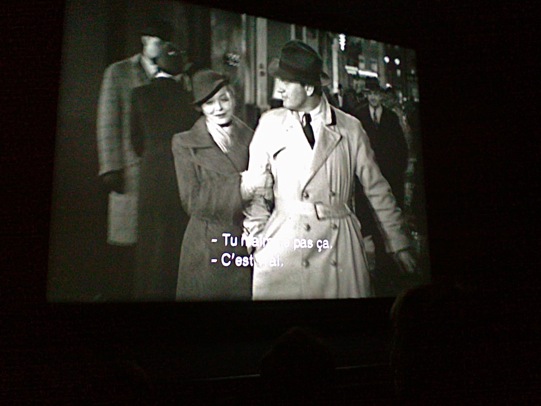

Plan américain : Katherine Grant (Sylvia Sidney) et son amoureux, Joe Wilson (ST)

Plan américain : Katherine Grant (Sylvia Sidney) et son amoureux, Joe Wilson (ST)

Ah l’amour… Ca fait perdre la tête, oublier les contingences du réel : il déchire son imperméable, elle veut repriser cette poche qui baille, il veut cacher ce travail de couturière en souriant, gêné de cette sorte d’intimité peut-être affichée, c’est une scène charmante (datée, mais charmante).

Elle s’en va, il fera (une petite) fortune, achètera un garage, y fera travailler ses frères, et jour tant attendu, ira la retrouver pour la ramener, je suppose, dans sa propre voiture (décapotable, mais de ces décapotables comme la 2 chevaux chez nous, je suppose).

C’est un étranger qui arrive dans cette petite ville : un jeune femme, une enfant peut-être a été kidnappée, la police est sur les dents, on l’arrête, il mange des cacahouètes comme les kidnappeurs, il est étranger comme eux probablement, il a sur lui un des billets de la rançon, en faut-il plus pour le garder à vue ? Il est emprisonné, et la rue se déchaîne, la foule veut un coupable, on va le lyncher peut-être, juste pour « s’amuser un peu ». On ne peut atteindre les clés de sa geôle ? Qu’importe, on mettra le feu à la prison… On s’en amusera, à la hache on crèvera les tuyaux d’eau des pompiers, la Garde Nationale sera gardée quelques temps pour cause d’élections prochaines, et le tour sera joué : Spencer, alias Joe le garagiste, périra dans les flammes, comme les sorcières des époques pas si lointaines (pas pu m’empêcher de penser à l’incendie du Reichstag, dans cette scène).

Même pas mort !

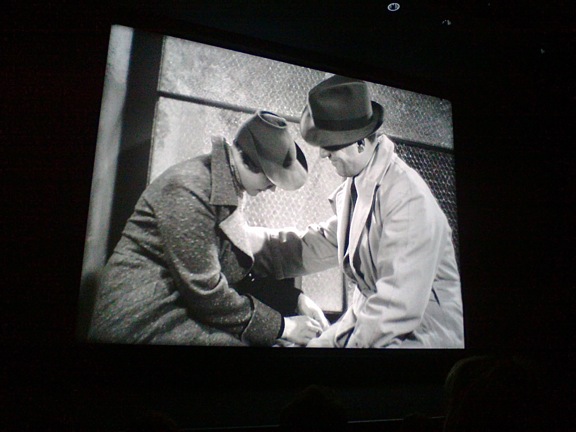

ST Joe W. revient, et apparaît à ses frères ébahis…

ST Joe W. revient, et apparaît à ses frères ébahis…

On le croit mort, il va se venger, faire payer à ceux qui l’ont accusé à tort (les kidnappeurs ont été pris : nombre d’informations de cet ordre nous parviennent, à nous spectateurs, par la presse, des unes que Lang pose un peu partout dans le film comme les cartons des films muets) (ce type-là, j’adore ses mises en scène et je pense à Orson Wells et à son citoyen Kane). On aura droit à un procès (comme dans tant de films américains : Lang est américain), l’avocat général (district atorney) convaincra le jury.

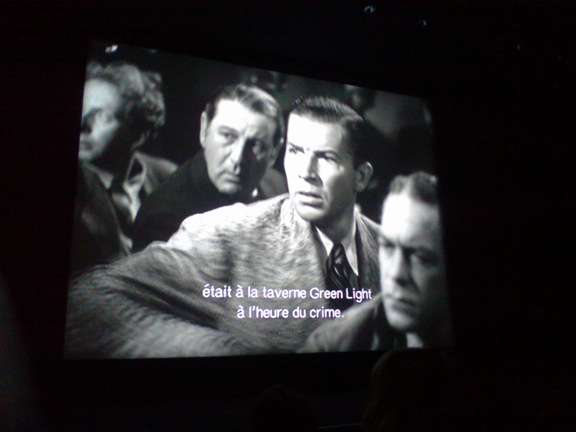

L’avocat général (Walter Abel) s’adresse au juge…

L’avocat général (Walter Abel) s’adresse au juge…

Mais l’administration de la preuve est due au cinéma (Lang est un cinéaste américain) : on projettera pour le juge (le public, comme les accusés sera obligé de se retourner pour saisir et contempler la vérité) des scènes (3) montrant le meneur

le meneur confondu par l’image arrêtée…(Bruce Cabot, qui joue Kirby Dawson)

le meneur confondu par l’image arrêtée…(Bruce Cabot, qui joue Kirby Dawson)

l’incendiaire…

comme abêtie… -en surimpression le DA qui parle à Katherine, miracle de la photo numérique

comme abêtie… -en surimpression le DA qui parle à Katherine, miracle de la photo numérique

l’homme qui sabote le travail des pompiers, n’en jetez plus. Vingt deux personnes coupables, sur le témoignage du cinéma, art du faux par excellence, sur le témoignage de l’image arrêtée, la photographie (idem), sur la foi de témoignages qui, c’est vrai, n’ont pas réussi à montrer la réalité du corps du mort…

Mais pourtant Katherine l’a vu…

Une lettre anonyme portera une preuve, matérielle, de la mort de Joe : l’anneau endommagé, brûlé, fondu, la presque alliance que Katherine offrait à Joe lorsqu’ils se quittaient à la gare, au début du film… une faute de syntaxe latine (il fallait la trouver : Joe emploie « mémentum » pour « mémento », par deux fois, dans la séquence initiale du film) indique à Katherine que Joe, comme elle soupçonnait, n’est pas mort (on lui a tu cette vérité).

(« Mémento », en anglais, veut dire « souvenir » : j’adore ce cinéaste…)

La voilà flouée, elle le retrouve : va-t-il laisser condamner vingt deux personnes à mort ? Peut-il laisser la loi s’exercer ?

« Ils étaient dans une foule » probablement, mais lui était seul dans cette prison, et lui y est mort, pratiquement…

Convaincre à nouveau, convaincre… C’est que Joe n’y a pas laissé la vie, non, mais sa croyance dans l’être humain, la bonté de l’être humain peut-être, sa foi dans l’Amérique, dans sa nation (Lang a de la classe : à chacun de savoir…).

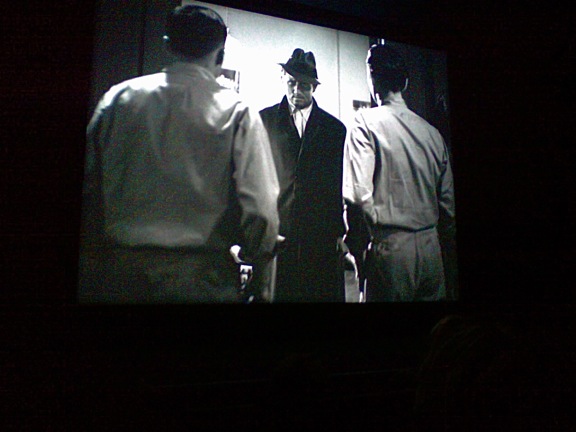

Joe Wilson devant le juge : « non, je ne suis pas mort brûlé dans l’incendie de la prison… »

Joe Wilson devant le juge : « non, je ne suis pas mort brûlé dans l’incendie de la prison… »

Formidable aveu : « Je suis venu pour les sauver oui. Mais pas pour eux…(…) Ils se prétendent des hommes mais dès qu’ils ont senti le sang, ils se sont révélés comme des bêtes féroces et sans cerveau… Ils ont tué ce qui comptait en moi, mon amour des gens et ma confiance en eux…«

Fin. (Il paraît que Joe Mankiewicz a imposé le baiser de la fin, et ça ne m’étonne pas vraiment – et pourtant, Joe Mankiewicz, quand il réalise des films, comme je l’aime… presque autant que Fritz…)

Un film, du cinéma, un cinéaste qui a sauvé sa peau devant les nazis de ces années trente du siècle dernier, un cinéaste allemand, un film américain, des acteurs et une histoire qui montre que, parfois, l’humanité parvient à se regarder elle-même (le film a été produit, réalisé, monté aux Etats-Unis) et que le cinéma peut lui tendre, sans mépris mais sans non plus forfanterie ou complaisance, un miroir où elle se reconnaîtra et pourra ainsi tenter de se réformer. Soixante quinze ans sont passés, depuis. Hank Skinner est condamné à mort, au Texas, USA : son exécution est prévue le 9 novembre. 2011.

La cinémathèque française propose une rétrospective des films de Fritz Lang, la séance à six euros cinquante (samedi soir dernier, la salle Henry Langlois était pleine comme un oeuf).

plaisir – pas vu (ouin) ce Lang, mais l’aime et Tracy et Mankiewicz non moins… – et j’ai presque l’impression de l’avoir vu en vous lisant (oui les unes pour ponctuer !)

C’est fou comme avec quelques images on revoit tout le film ! et quel film, quel cinéaste, un de mes préférés. Vient aussi de sortir la version longue de Metropolis (le décor vaut le coup d’œil). Vous dites que la salle était pleine, tant mieux (il y a un effet « nouvelle » cinémathèque, peut-être aussi). Ce n’était pas mon cas hier en allant voir avec une amie Alice de Jan Svankmajer, nous étions les seules dans la salle, quand le projectionniste s’est joint à nous avec sa petite amie. Amicalement

ah ! vous lire parler de ce que vous aimez, le cinéma, Paris… chaque fois à savourer une douceur

Godard a su rendre hommage à Fritz Lang, et finalement hommage = image.

Les tiennes décrivent ce film et ses entours avec les digressions qu’il faut.

[…] les actes avant-coureurs, Fritz Lang qui vient après Samuel Fuller, un panthéon, une vraie furie… Sous la fenêtre, une planche et les traces du crayon, rouge il me semble me […]